L'Edition Furne

Protocole d'édition

Lire un roman

Classement alphabétique

Classement du Furne

Listes des illustrations

Faire

une RECHERCHE

Mode d'emploi

Aide

Notices des romans

Mode de lecture

Lire une notice

Portraits de Balzac

L'hommoeuvre

Le collectionneur

L'entrepreneur

L'imprimeur

L'homme du monde

Dossiers

Historique de la publication

Vade-mecum et abréviations

Guide orthographique

Chronologie des fictions

Fiches de lecture

Une fameuse soupeaurama

Mystères de province ?

Balzac est-il réaliste ?

Balzac, romancier malgré lui ?

Balzac est-il le roman ?

Balzac est-il balzacien ?

Le retour des personnages

Balzac vers 1830

L'opération Comédie humaine

Bibliographie

De même que Balzac demeura toute sa vie, parallèlement à l'écrivain qu'il était essentiellement, imprimeur, mondain et entrepreneur, il eut très tôt le goût des séries, des listes, des classifications et des collections, à commencer par les groupements de textes intitulés « scènes de la vie... » privée, parisienne ou de province. Il pense et compose par ensembles, pour la construction de son oeuvre et son assemblage : une pièce en appelle une autre. Comme dans une galerie d'amateur d'art, il peut déplacer les scènes à loisir pour jouir d'un autre effet ou d'une autre perspective.

C'est cependant dans les dernières années de sa vie que Balzac cultiva le plus intensément son goût des objets d'art, qu'on appelait alors des « antiques », manifestant une véritable frénésie d'acquisition et de collection. C'est le moment où il aménage pour sa future épouse la maison qu'il a achetée rue Fortunée (actuelle rue Balzac). Avant même de l'habiter, à partir du 15 avril 1847, il brocante partout, passe commande, s'enthousiasme pour de vraies ou de fausses bonnes affaires. Mais on peut le soupçonner d'aimer la trouvaille pour elle-même et la chasse autant que la possession, car les collections imaginaires restent son vrai domaine. En tout cas, le « bric-à-brac », comme il l'appelle lui-même, envahit les lettres à Mme Hanska et s'y déploie en listes infinies et méticuleuses descriptions d'objets.

Ce n'est-ce pas forcément du temps perdu pour l'écriture. La « bricabracomanie » balzacienne (le mot est aussi de lui) nourrit plusieurs grandes figures de collectionneurs et de collections dans La Comédie humaine : celle de l'« antiquaire » et son « vaste bazar de folies humaines », dans La Peau de chagrin, les splendides tableaux du bonhomme Rouget dans La Rabouilleuse, issus des églises vendues sous la Révolution, les « nouvelles vieilles toiles » du ridicule M.Vervelle, bourgeois niaisement amateur, auquel le rusé élias Magus vend de piètres copies de grands maîtres confectionnées par Pierre Grassou. Et bien sûr, la collection Pons, sans doute la plus belle expression littéraire de cette passion, qui finira aux mains des bourreaux du pauvre Pons, tandis que triomphe celle d'élias Magus, promu chef des « tableaumanes ».

Mais si La Comédie humaine est imprégnée par l'esprit de collection, avant, pendant et après le Furne, dans sa genèse, sa réalisation et son contenu, c'est qu'au-delà de la passion toute personnelle de Balzac, le XIXe siècle, dont ses romans témoignent, a changé le sens de la collection en en multipliant spectaculairement les manifestations. C'est là un fait de culture et de société. Partout on rassemble, on dénombre, on compare, on évalue, on classe ou sélectionne, ou on entasse, par nécessité fonctionnelle, par entraînement, ou pour le trouble plaisir d'un regard possessif : inventaires post-révolutionnaires, nouvelle gestion des biens symboliques, vogue des « antiques », lancée par la Restauration, transmission ou constitution d'un patrimoine, affirmation d'un privilège aristocratique ou promotions bourgeoises, opérations de librairie (il faut susciter le désir de la collection « complète »), aménagements des musées, publics ou privés, organisation des salons, etc.

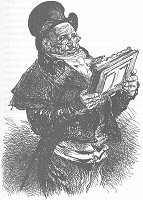

Le Cousin Pons, par Huard et Gusman, in La Comédie humaine, Sc. de la vie parisienne, vol. 6, éd. Conard, 1942, p. 15.

© Maison de Balzac

document n°1.

En 1856, dans Balzac en pantoufles,

sous le titre « les trésors du cousin Pons » (chapitre 19), Léon Gozlan évoque la maison de Balzac à Passy. Le narrateur, s'adressant à Gozlan qui reproduit ses propos, est un journaliste, Félix Solar :

Une

porte vitrée, ouvrant sur un petit jardin planté de maigres massifs de lilas, éclairait le cabinet dont les murs étaient tapissés de tableaux sans cadres et de cadres sans tableaux.

En face de la porte vitrée, un corps

de bibliothèque : sur les rayons s'étalaient dans un beau désordre : l'Année littéraire, le Bulletin des lois, la Biographie universelle, le Dictionnaire de Bayle, etc. A gauche, un autre corps de bibliothèque qui paraissait exclusivement réservé aux contemporains. On y voyait vos oeuvres, mon cher Gozlan, entre celles d'Alphonse

Karr et de madame de Girardin.

Au milieu de la pièce était

une petite table, - la table de travail sans doute, - sur laquelle reposait

un volume unique : un dictionnaire français.

Balzac, enveloppé d'une ample robe de moine

jadis blanche, une serviette à la main, essuyait amoureusement une tasse de porcelaine de Sèvres. A peine m'eut-il aperçu, qu'il entama, avec une verve qui s'éleva de seconde en seconde à la note du fanatisme, ce singulier monologue que je reproduis scrupuleusement. – Voyez-vous, me dit-il, cette tasse ? - Je la vois. - C'est un chef-d'oeuvre

de Watteau. J'ai trouvé la tasse en Allemagne et la soucoupe à Paris. Je n'estime pas à moins de deux mille francs cette précieuse porcelaine ainsi complétée par le plus merveilleux des hasards. Le prix me frappa d'un éblouissement subit : deux mille francs ! je pris la tasse par politesse, et un

peu aussi pour cacher un sourire d'incrédulité. Balzac poursuivit intrépidement son exhibition phénoménale. - Considérez, je vous prie, cette toile qui représente le Jugement de Paris, c'est la meilleure du Giorgione. Le musée m'en offre douze mille francs ; D-0-U-Z-E M-I-L-L-E francs. - Que vous refusez,

ajoutai-je à mi-voix. - Que je refuse, que je refuse net, répéta bravement Balzac. – Savez-vous, s'écria-t-il en s'exaltant, savez-vous que j'ai ici pour plus de quatre cent mille

francs de tableaux et d'objets d'art ? Et l'oeil en feu, les cheveux en désordre, les lèvres émues, les narines palpitantes, les jambes écarquillées, le bras tendu comme un montreur de phénomènes un jour de foire en plein soleil et en pleine place publique, il continua

ainsi : Admirez, admirez ce portrait de femme de Palma le Vieux, peint par

Palma lui-même, le grand Palma, le Palma des Palma, car il y a eu autant de Palma en Italie que de Miéris en Hollande. C'est la perle de l'oeuvre de ce grand peintre, perle lui-même parmi les artistes de sa belle époque. Altesse, saluez ! – Je saluai.

- Voici maintenant le portrait de madame Greuze peint par l'inimitable Greuze.

C'est la première

esquisse de tous les portraits de madame Greuze ; le premier trait ! celui que l'artiste ne retrouve plus. Diderot a écrit sur cette esquisse suave vingt pages délicates, sublimes, divines, dans son Salon. Lisez son Salon ; voyez l'article Greuze, lisez cet admirable morceau !

- Ceci est le portrait d'un chevalier de Malte ; il m'a coûté plus

d'argent, de temps et de diplomatie qu'il ne m'en eût fallu pour conquérir un royaume d'Italie. Un ordre du pape a pu seul lui ouvrir la frontière des Etats romains. La douane l'a laissé passer en frémissant. Si cette toile n'est pas de Raphaël, Raphaël n'est plus le premier peintre du monde. J'en demanderai ce que je voudrai. – Mais l'obtiendriez- vous ? - S'il y a encore sur la terre un millionnaire qui

ait du goût, oui ! sinon j'en ferai hommage à l'empereur de Russie. Je veux un million ou un remerciement. Passons.

Ce meuble d'ébène incrusté de

nacre, a appartenu à Marie de Médicis. Monbro l'estime soixante mille francs. Ces deux statuettes sont de Cellini.-

Celle-ci est d'un Cellini inconnu du dix-septième siècle. Elles valent toutes les trois leur pesant d'or. Passons. - Passons. - J'ai

fait acheter à Pékin ces deux vases de vieille porcelaine de Chine qui ont appartenu à un mandarin de première classe. Je dis vieille porcelaine de Chine, parce que vous êtes trop éclairé, M. Solar, pour confondre avec la porcelaine simplement de la Chine. Les Chinois

n'ont plus de cette miraculeuse vieille porcelaine depuis le treizième siècle. Eux-mêmes en donnent aujourd'hui des prix fous, ils la font revenir de tous les pays

européens qui en possèdent. Avec ces deux vases, j'aurais des millions et des torrents de dignités à Pékin - Mais c'est bien loin, mon cher M. de Balzac. - Qu'on ne m'y force pas !

Toujours est-il qu'on m'offrirait vainement en échange la manufacture de Sèvres tout entière.

document

n°2.

Lettre à Joseph Méry, écrivain

marseillais, écrite par Balzac en 1846 :

Mon bon et cher Méry,

Je vous remercie mille fois de vos bons soins, et j'écrirai

quelque part l'histoire véridique des rencontres d'un poète et d'un sieur Lazard, marchand d'antiquités.

Je me hâte de vous dire que les époux

Lazard m'ont fait, du premier mot, la glace 8oo fr. et l'enfant indécent

500, ce qui fait 1 300 fr. pour ces deux articles ; or, ce n'est rien rabattre

que de rabattre 300 fr. Or donc, laissez entrevoir à Lazard que vous donneriez 1000 fr. Mais tant qu'il n'accédera pas à ce prix, restez sur les ergots de vos 900 fr. ;regardez stoïquement les objets en vous promenant dans votre capitale, et blaguez beaucoup

Lazard. Vous voyez que l'enfant est de bronze et la glace de plomb, et que

cela ne s'envole pas. Ne reculez pas d'une semelle, et je vous aurai appris à vous mesurer avec les marchands de bric à brac.

Pendant que vous blaguerez ce digne Lazard, faites-moi le plaisir d'envoyer

de temps en temps des amis à vous

pour marchander les deux objets, et qu'ils en offrent toujours les uns 50,

les autres 100 fr., ceux-ci 25 fr. de moins que vous. Après une quinzaine de ce régime,

Lazard vous les donnera un beau matin. Faites-lui offrir aussi 300, 400 fr.

du tableau. C'est une scie, qui fait beaucoup rire les artistes, et recommence

ainsi : Portier, je veux de tes cheveux.

Si Lazard n'a pas cédé,

il cédera lors de mon passage par Marseille. J'attends une lettre qui me permettra

peut-être d'aller à Florence. Qui, sait si nous n'irons pas ensemble ? Je vous soignerai sur le

vapeur. La prose sera aux pieds de la poésie.

Et votre roman pour la Presse,

est-il aussi avancé que le mien, sur lequel il n'y a pas deux lignes de faites ? Oh ! Le lansquenet !

Adieu, aimez qui vous admire, c'est-à-dire

V[otre] D[évoué] de Balzac.

P. S. C'est moi qui ai tort sur l'article Râpe,

et vous avez raison. Deux fois merci ! Voyez (toujours en passant) si Lazard n'aurait pas de grands cornets de 36

pouces de hauteur à personnages, et dans le genre des pots que j'ai achetés. Il n'y en a pas à Paris ; j'ai prié Lazard de m'en chercher dans le cercle où il

rayonne.

Ne devenez jamais collectionneur : on appartient à un

démon aussi jaloux, aussi exigeant que le jeu. Gagnez-vous ?...

Addio, caro.

(Corr., V, p.92-93)