Horaires : 10 h - 18 h

(dernière entrée à 17 h 30 - fermeture de la billetterie à 17 h 15)

Plein tarif / Tarif réduit : 11 € / 9 €

Exposition en cours

Du 19/11/2025 au 15/03/2026

Horaires : 10 h - 18 h

(dernière entrée à 17 h 30 - fermeture de la billetterie à 17 h 15)

Plein tarif / Tarif réduit : 11 € / 9 €

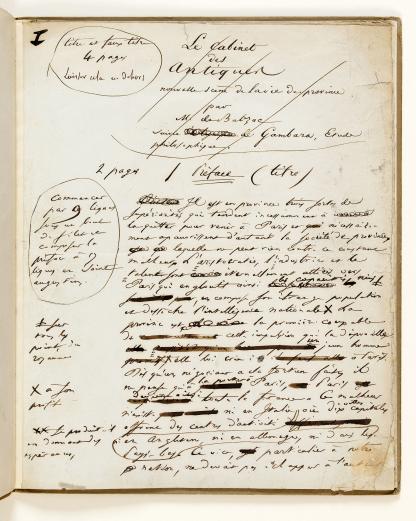

On connaît le perfectionnisme de Balzac qui lui a permis, d’écrivain quasi nul (le manuscrit du Cromwell, sa première œuvre littéraire, témoigne implacablement de la faiblesse des écrits du jeune Honoré), de devenir à plus de quarante ans un véritable styliste et d’être aujourd’hui le romancier français le plus connu au monde. Le musée expose depuis longtemps sa méthode de travail, caractérisée par d’incessantes reprises, édition après édition, dans un désir constant de perfection que seule la mort est parvenue à interrompre.

Le principal talent de cet écrivain réside donc moins dans un don naturel que dans cette capacité phénoménale de travail, cette soif inextinguible d’amélioration et d’innovation. Cette qualité n’est pas limitée à Balzac et l’exposition propose une réflexion sur le lien entre labeur et création, en s’appuyant sur des artistes dont l’exigence est comparable, si elle s’exprime autrement.

« Que les ignorants le sachent ! Si l'artiste ne se précipite pas dans son œuvre, comme Curtius dans le gouffre, comme le soldat dans la redoute, sans réfléchir ; et si, dans ce cratère, il ne travaille pas comme le mineur enfoui sous un éboulement ; s'il contemple enfin les difficultés au lieu de les vaincre une à une, à l'exemple de ces amoureux des féeries, qui, pour obtenir leurs princesses, combattaient des enchantements renaissants, l'œuvre reste inachevée, elle périt au fond de l'atelier, où la production devient impossible, et l'artiste assiste au suicide de son talent. »

Le Balzac monumental dont un bronze orne le boulevard Raspail, est bien connu des Parisiens. On sait moins qu’il a été précédé d’au moins 120 versions étalées sur sept années, dont une vingtaine sont ici présentées.

Rodin n’a pas connu Balzac. Les ébauches en terre ou sur papier, les essais réalisés durant cette longue période, prennent appui sur une enquête très approfondie du sculpteur, désireux de connaître au mieux le physique comme l’allure de l’écrivain. Mais Rodin ambitionne de concilier le Balzac de la réalité et l’auteur de La Comédie humaine : « Le sentiment, l’intimité de l’homme, voilà ce qu’il faudrait rendre. Et là, pensez si c’est commode, l’âme de Balzac ! Je cherche, je cherche, c’est très difficile. Mais je pense bien que j’y arriverai » (Le Journal, 27 novembre 1894)

Et il imagine Balzac debout, assis, statique ou en marche, gras ou maigre, souriant ou sérieux… La diversité des esquisses souligne que Rodin, pour tenter de parvenir à sa vérité artistique, explore tous azimuts des chemins à chaque fois différents, là où Balzac part d’un scénario embryonnaire, qu’il complète et affine au fil des corrections.

Si le processus créatif de Rodin se distingue de celui de Balzac, d’autres artistes ont emprunté des voies encore différentes.

Les œuvres des illustrateurs de la fin du XIXe et du XXe siècle respectent des schémas bien établis mais n’en sont pas moins précédées de recherches approfondies. Les cahiers d’étude, dessins préparatoires, essais, esquisses, tentatives rejetées, témoignent de ces tâtonnements, de cette volonté de bien faire ou de mieux faire qui anime presque tous les créateurs.

La complexité du processus créatif régit également des œuvres d’une apparente légèreté. Pour les deux photographies de la série d’Olivier Blanckart « Moi en :… » relatives à Balzac : Moi en : Balzac, et Moi en : Balzac modèle de Rodin, la recherche s’exprime comme le tâtonnement autour d’une formule déjà mûrement réfléchie, jusqu’à ce qu’apparaisse enfin l’expression la plus juste.

Pierre Alechinsky incarne une forme encore différente de la création : la reprise d’un thème dans la durée. Contacté par l’éditeur Yves Rivière en 1987 pour illustrer le Traité des excitants modernes de Balzac, Pierre Alechinsky entreprend deux ans plus tard une première série de gravure sur cuivre en aquatinte. Le résultat ne le satisfait pas et, au prix d’un pénible travail, il reporte ces réalisations sur le linoléum afin d’obtenir un encrage plus profond.

Les plaques en cuivre, d’abord rejetées, sont ensuite réutilisées : la partie laissée vierge est traitée à son tour, cette fois à l’eau-forte, et ornée de motifs commandés par le premier dessin. Les grandes gravures ainsi obtenues sont au fil des années métamorphosées par d’éblouissantes bordures peintes à la tempera puis à l’acrylique. Les inventions de 1989 suscitent ainsi des reprises qui se succèdent jusqu’à aujourd’hui. Les premiers travaux laissent place à de fluides improvisations sur un thème pictural dont le sens est remis en question sans jamais disparaître.

La salle retrace l’histoire de l’un des dessins réalisés pour le chapitre « Du tabac », avec les essais préalables à l’édition, les matrices, une reprise gravée en 1991, cette même gravure enrichie à la tempéra en 2009, et enfin une reprise à l’acrylique de 2022 : Si Balzac reprend jusqu’à trente fois la même page, Pierre Alechinsky revient sur le même thème durant plus de trente années.

Le musée présente d’autres modalités de création, avec les recherches graphiques d’illustrateurs du siècle précédent comme Quint et Pierre de Belay, ou le travail très réfléchi mais beaucoup moins traditionnel de l’artiste contemporain Olivier Blanckart.

D’autres œuvres de premier ordre permettent d’approfondir ce regard sur la création, notamment le célèbre portrait de Balzac en robe de moine, peint par Louis Boulanger (prêt du Musée des beaux-arts de Tours) ou le somptueux film de Pierre Coulibeuf « Divertissement à la Maison de Balzac ».